外付けHDDが必要になっても、購入するのは少し待ってください!

内蔵HDDとHDDケースを購入して、外付けHDDを作ることができます。

費用を半額くらいにおさえられますよ。

先日、ノートパソコンのSSD換装をしてパソコンが快適になって良かったのですが、交換して残った1TBのHDD(ハードディスク)を、捨てるのはもったいないのでHDDケースを買って、外付けHDDとして使うことにしました。

HDDケースを購入して内蔵HDDをケースにセットする

用意したもの

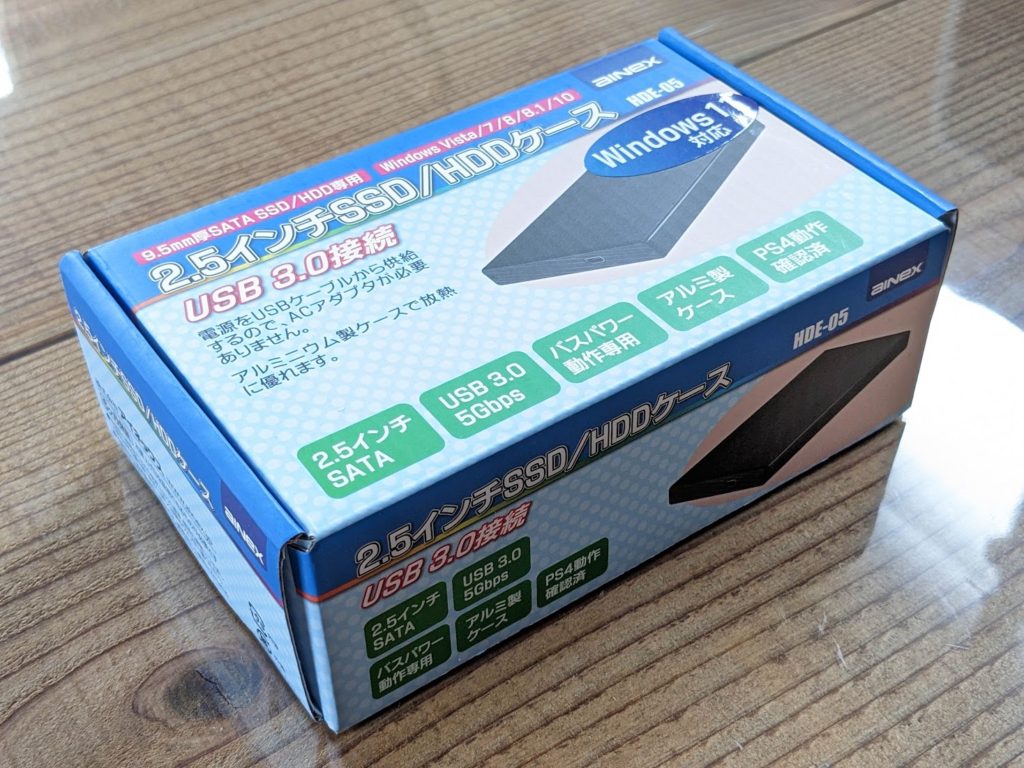

今回購入した、HDDケースはこちらです。

2.5インチSSD/HDDケース、USB3.0接続タイプです。こちらはバスパワー(USBケーブルで電源も供給できる)のタイプなので、USBケーブル1本だけで済みます。小さくて持ち運びも便利です!

中に入っているものはこちらです。

- 筐体(左下)

- HDDを接続するパーツ(右下)

- USBコード(左上)

- ミニドライバ(右上)

- ネジ4本(内2本は予備)(右中)

そして、今回使用したHDDはこちらです。WesternDigital製、2.5インチサイズ、320GB

HDDは比較的安く販売されています。

HDDケースへのセットの手順

基盤に接続します。はまるようにしかはまらないので迷うことはありません。

この向きですね。

挿し込むだけです。固定などはありません。

このまま筐体にいれます。中で外れないか少し不安になりますが、外れることはないので大丈夫です。

最後まで挿し込んで・・・

ネジ2本で左右をとめます。

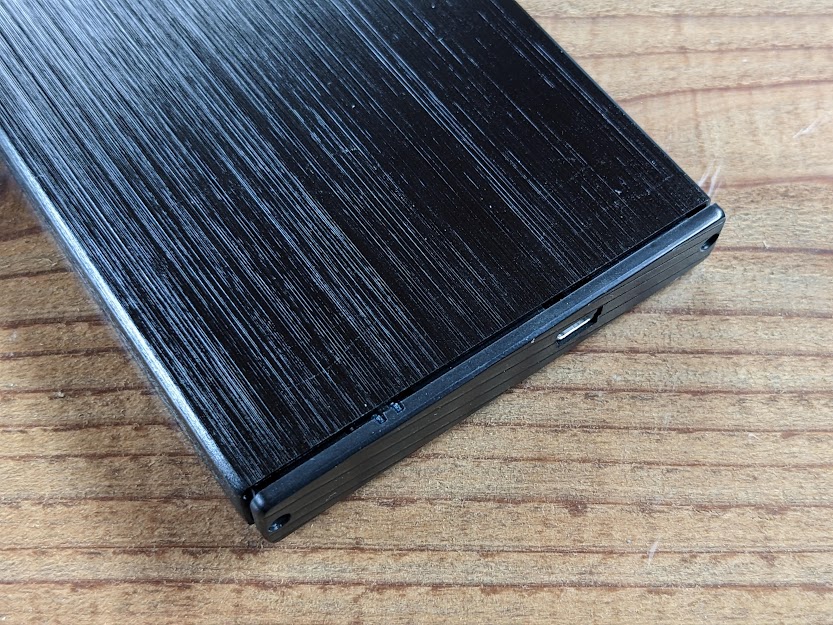

できました。

USBケーブルを接続します。付属のUSBケーブルは、片方はTypeA、もう片方はMini-Bというタイプの形状で両端が異なるのですが、上記写真の通り、ケース側がMini-Bになります。こちらもはまるようにしかはまらないので迷うことはありません。

内蔵HDDが外付けHDDになりました!

HDDケースの選び方

HDDケースはいろんなメーカから出ていますが、商品の中に入っているものや、ケースへの入れ方・接続の方法などはほとんど変わりません。少し違っても直感で分かる程度になっています。

HDDにはSATA

左が3.5インチサイズ、右が2.5インチサイズです。

3.5インチは主にデスクトップパソコン、2.5インチは主にノートパソコンに使われています。

上の写真は比較のため、3.5インチHDDの上に2.5インチHDDを重ねています。大きさが違うものの、実はケーブルの接続口の形状とサイズは全く同じなんです。この接続口の形状を【SATA】といいます。

つまり、上が【SATA2.5インチHDD】、下が【SATA3.5インチHDD】という呼称になります。

さらに、こちらの写真は左が先程の【SATA2.5インチHDD】、右が【SSD】です。

見やすいように前後に少しずらしていますが、重ねてみると同じサイズで接続口の形状・サイズも同じです。このSSDの正式名は何というかというと、お察しの通り【SATA2.5インチSSD】です。

ちなみに3.5インチのSSDは存在しません。

私が今回購入しているHDDケースはこちらですが、箱の上面に「2.5インチSSD/HDDケース」と書いてありますよね。

先程の説明の通り、サイズ(2.5インチ)も接続口(SATA)も同じなので、

【SATA2.5インチHDD】

【SATA2.5インチSSD】

は両方ともこのケースで利用できるわけです。

【SATA3.5インチHDD】はサイズが違うので、このHDDケースは利用できません。

さらにさらに・・

SSDにはこの他にもM.2というサイズの基盤むき出しのタイプがあり、さらにその中でも何種類かに分かれますが、ここでは説明しきれないので、またの機会にしようと思います。これらのSSDにも外付け用ケースが販売されていますが、規格の選択が結構ややこしくて間違えやすいの注意が必要です。

USBの規格について

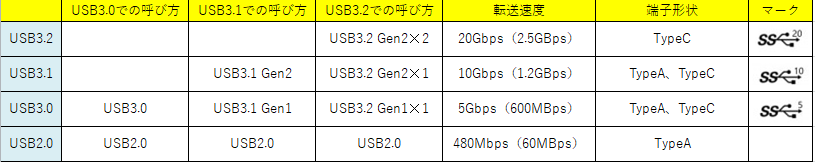

購入する時にパッケージや商品説明に、USB2.0とか3.0とか書いてありますが、これはデータの移動の速さ(転送速度)を表しています。この数字がいくつであっても、2.5/3.5インチなどのサイズやSATAなどの接続規格には関係ありません。数字が大きい方が転送速度が速いというだけです。

上の表のように2.0と3.0では、転送速度が10倍違います。できれば3.0以上のものを選びましょう。3.0以上になると、体感的にそんなに違いはありませんので。

内蔵HDDの健康状態をチェックする

外付けHDDとして組立てられたら、中のHDDに問題ないか健康状態をチェックしましょう。

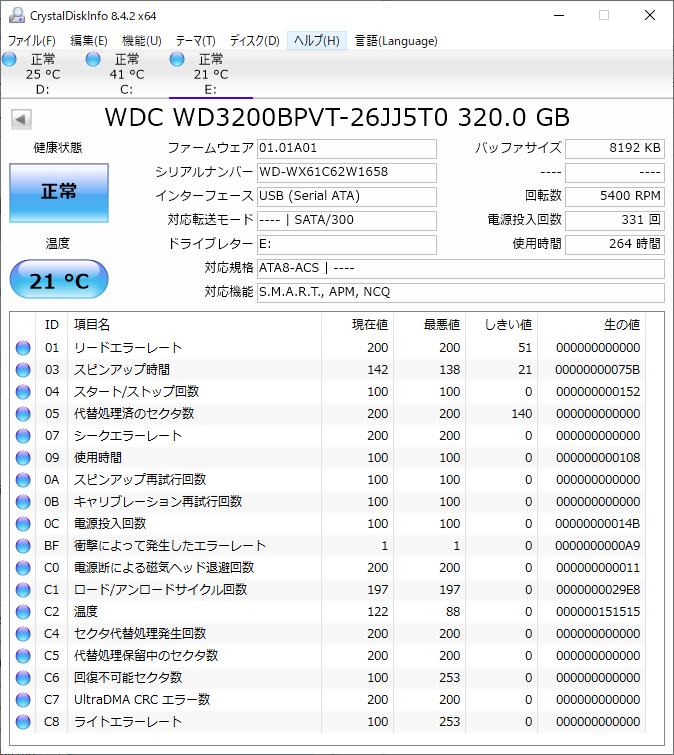

健康状態のチェックに使うのは、【Crystal Disk Info】です。

こちらにアクセスして、「窓の杜からダウンロード」をクリックします。

上のページに切り替わりますが、これはただの広告ページです。ブラウザ左下に表示されているように「CrystalDiskInfo」のダウンロードは既に開始されています。このページの「ダウンロード」のボタンを押すと、「TeamViewer」のダウンロードページに切り替わるだけです。

ダウンロードした「CtystalDiskInfo」のアイコンをダブルクリックして実行しましょう。インストールは指示に従って進めていくだけです。

インストールが完了したら、早速チェックしてみましょう!

このHDDは正常なようですね!

内蔵HDDを初期化して綺麗にする

内蔵HDDの中にデータがあったり、データがなくても一度綺麗にしておきたいですよね。初期化(フォーマット)して綺麗にしておきましょう。

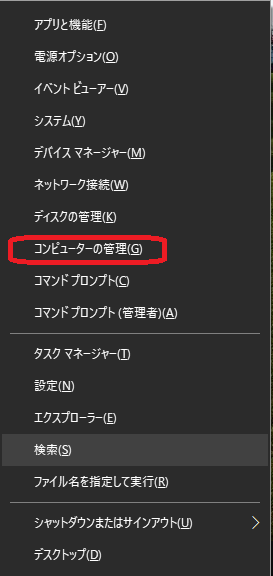

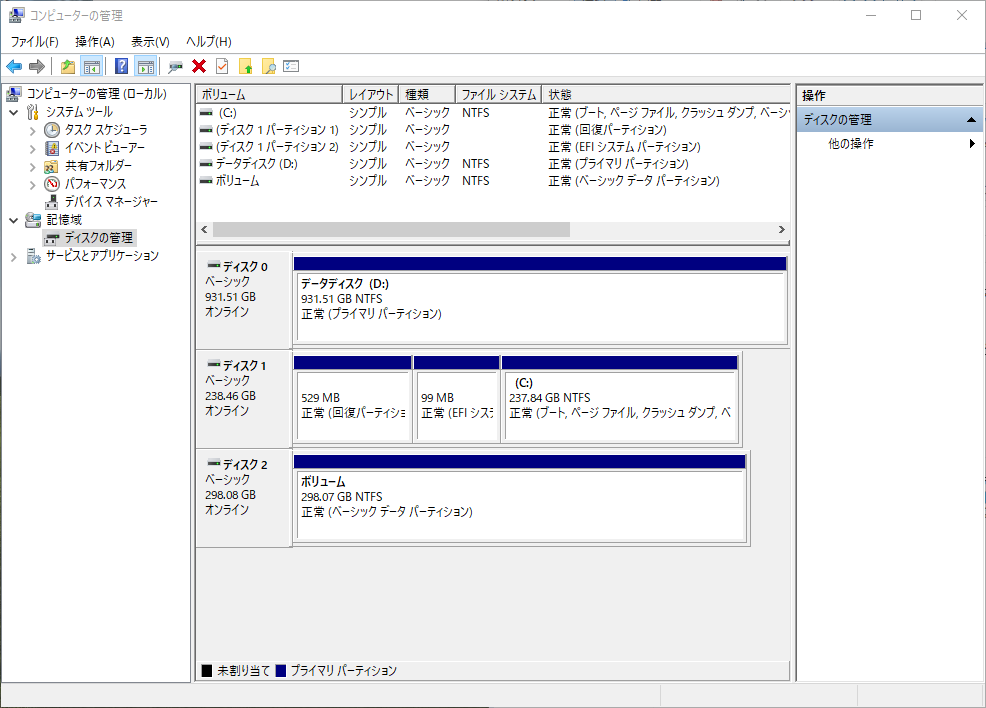

キーボードの「Windowsマーク」と「x」を同時に押すと、このようなウィンドウが画面左下に現れます。「コンピュータの管理」をクリックしましょう。

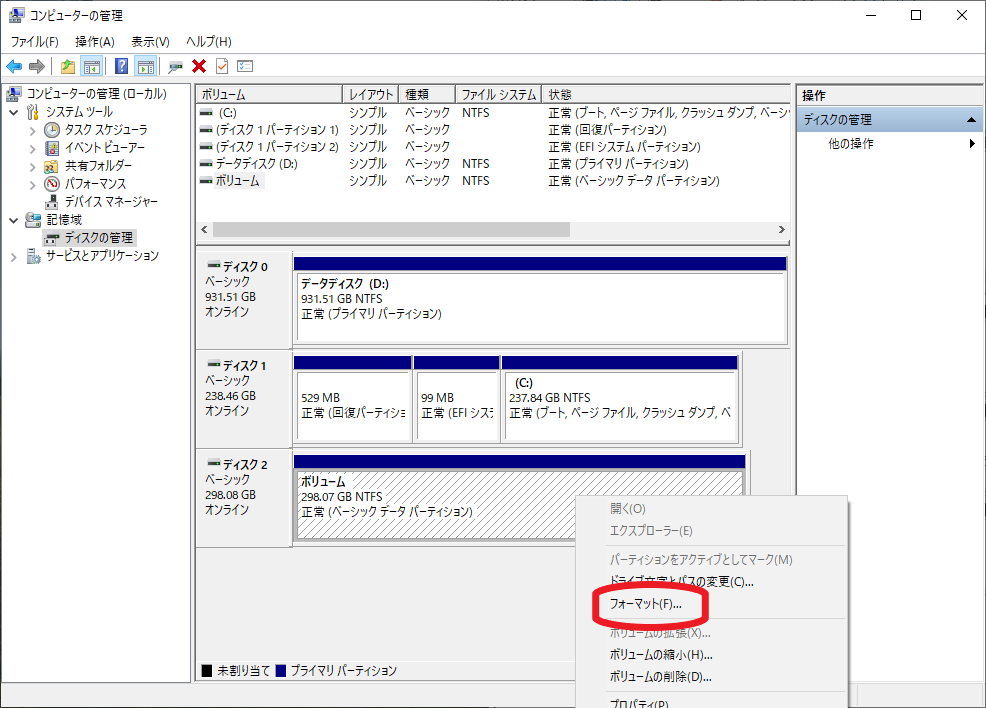

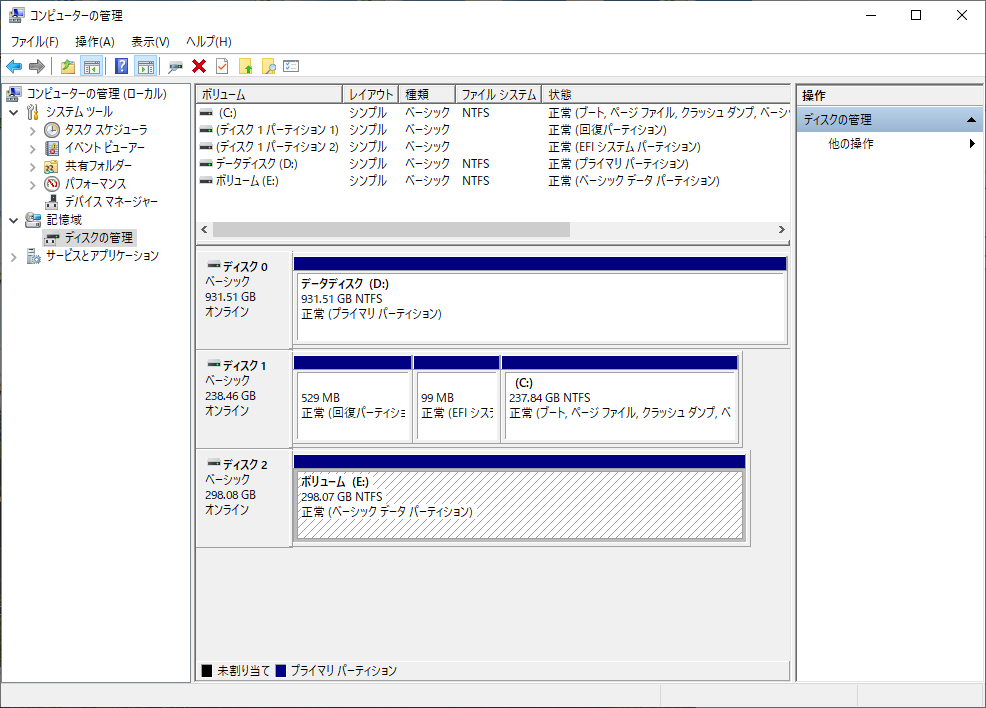

一番下に表示されているのが、今回接続した外付けHDDです。ここでは「ディスク2」になります。「ディスク2」の右側の青いバーのある枠内で右クリックして「フォーマット」をクリックします。

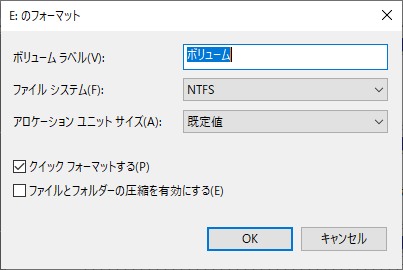

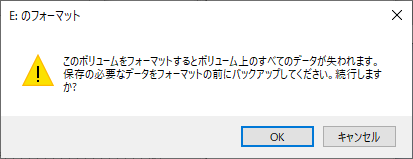

このまま「OK」をクリックします。

「OK」をクリックします。

「正常」と表示されていることを確認しましょう。

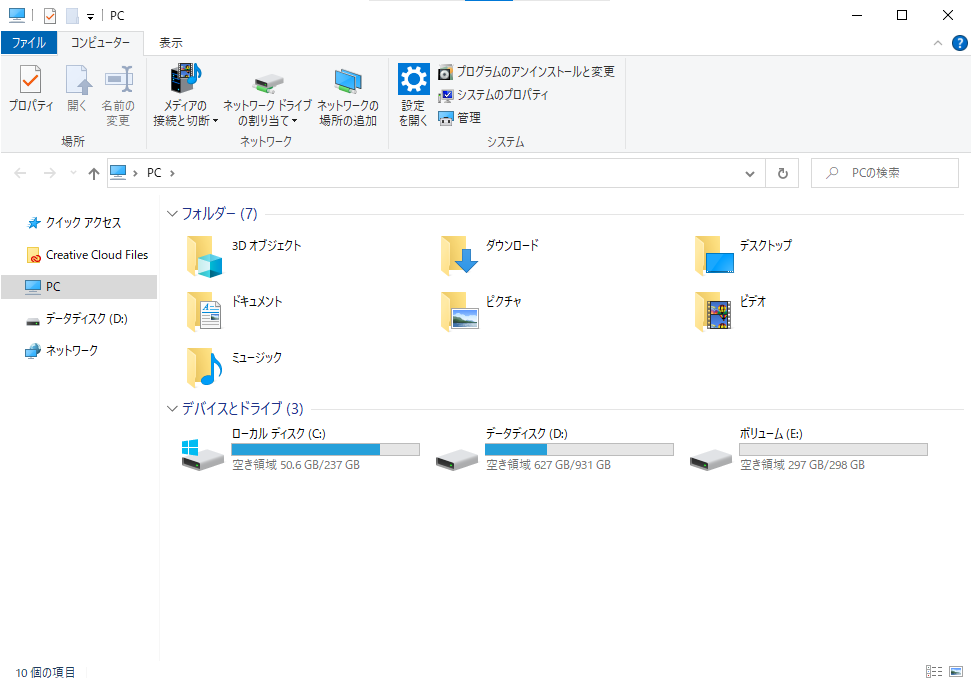

ボリュームEは空のようですね。成功です!(※ボリュームの記号はパソコンによって異なります)

パソコンに接続して認識できるようにする

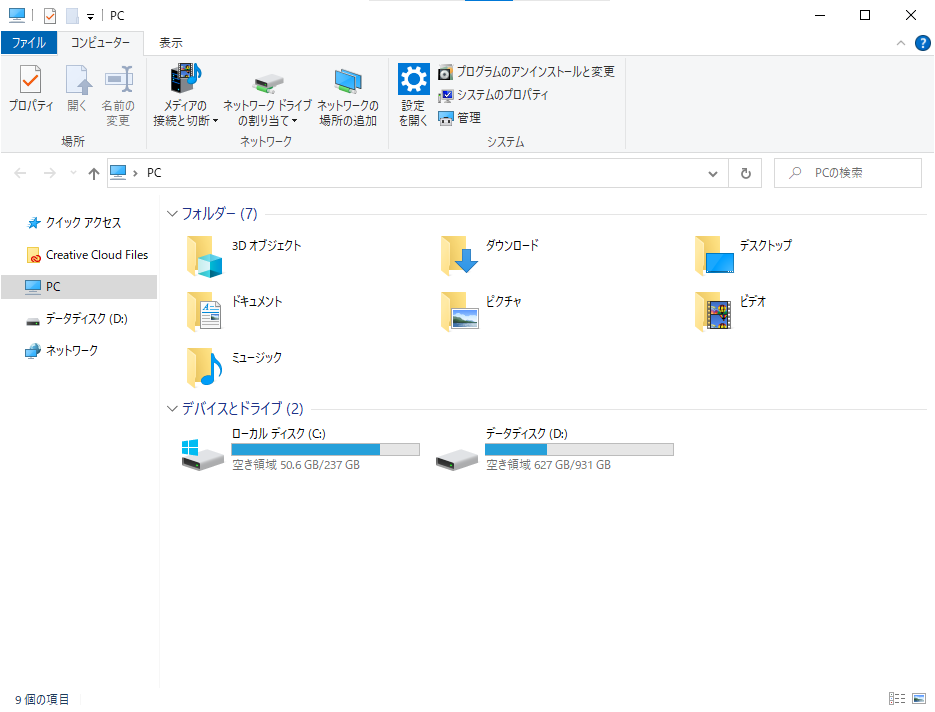

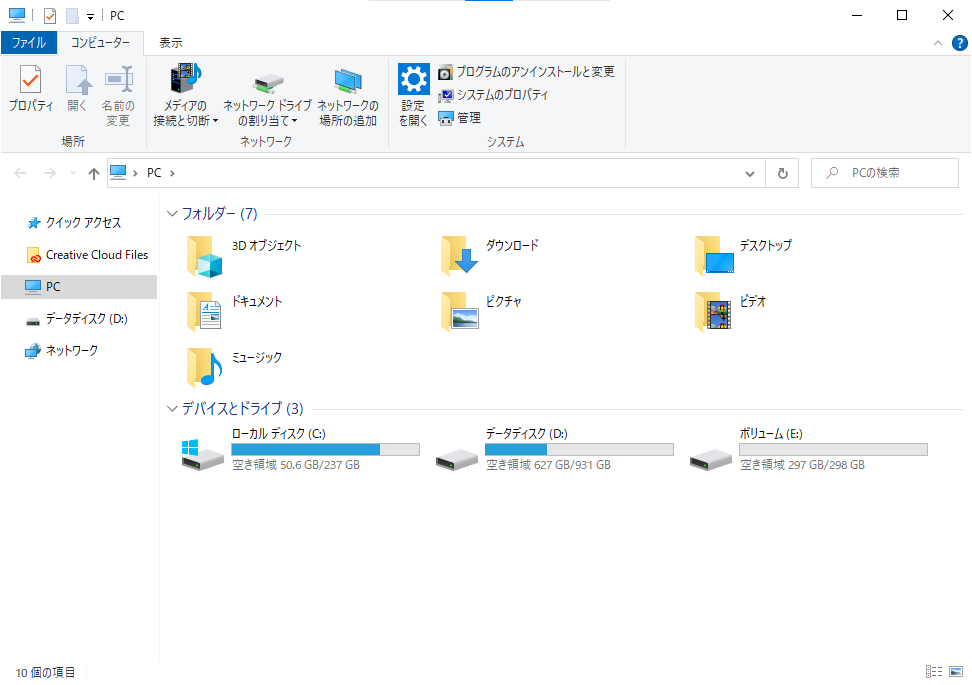

下のように外付けHDDを接続しても認識しないことがあります。(C、Dは元々あるディスクです)

「ディスクの管理」を見ると、ディスクは認識されているようです。よく見ると「ボリューム」の横に「E」などの記号がないですね。ボリュームが割り当てられていないので、Windowsがドライブとして表示できてないことが原因です。

外付けHDDにボリュームを割り当てましょう。

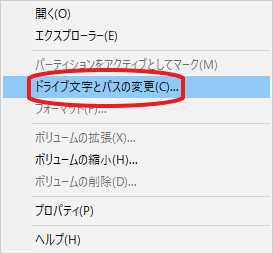

対象のドライブ上で右クリックして、「ドライブ文字とパスの変更」をクリックします。

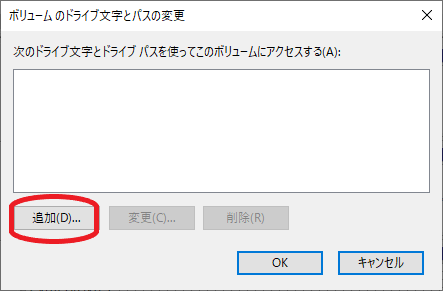

「追加」をクリックします。

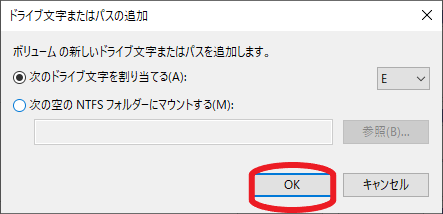

「OK」をクリックします。

ボリュームEとして外付けHDDが表示されました!

まとめ

余ったHDDを外付けHDDにすることができました。

HDD代がかかっていないので、外付け用のHDDケース:1,480円の出費だけでした。

気を付けるのは、次の3点です。

- ケースのサイズ(2.5インチか3.5インチか)

- SATA規格であること(少し古いものでIDEという規格もあります)

- 転送速度(USB3.0以上がベスト)

M.2の基盤むき出しタイプについてはまたの機会に掲載します!